La circoncision est apparue il y a plus de 4 500 ans, que ce soit pour des raisons d’hygiène ou comme rite de passage à l’âge adulte, et elle était déjà controversée à l’époque.

Terry Madenholm, Haaretz (texte traduit par Google, résumé et édité par M. Chaibi)

La circoncision est l’une des plus anciennes interventions chirurgicales non urgentes. Elle remonte peut-être à la préhistoire et est certainement antérieure à l’émergence du judaïsme, la religion à laquelle elle est aujourd’hui le plus souvent associée. En fait, il semble que les Juifs aient adopté cette coutume de leurs voisins égyptiens. Les premiers documents attestant de cette pratique proviennent du pays des pharaons, remontant à l’Ancien Empire (2686-2181 avant notre ère).

Hérodote [historien grec, Ve.s av. J.C.], considéré comme le père de l'histoire, affirmait que, pour les anciens Égyptiens, la circoncision était un marqueur ethnique et culturel plutôt que religieux. Mais surtout, la circoncision était très probablement liée à l'hygiène corporelle : l'ablation du prépuce permet d'éviter l'accumulation de smegma, ces sécrétions malodorantes qui peuvent se former entre le prépuce et le gland. Ainsi, au-delà des considérations culturelles, « leur souci de propreté explique pourquoi ils pratiquent la circoncision, car ils accordent plus d'importance à la propreté qu'à la beauté », écrit Hérodote [historien grec contemporain d'Aristote].

L'historien note également que cette pratique s'est répandue d'Égypte aux peuples voisins, notamment, mais pas exclusivement, aux Hébreux. Ainsi, dans l'Égypte antique, la circoncision était plus qu'une simple tradition : elle devint une loi comme le confirment Diodore de Sicile [Historien grec, 1er siècle av. JC] et le géographe et historien grec Strabon [même période] .

« Les prêtres se rasent le corps par souci de pureté ; ils se baignent deux fois par jour et deux fois par nuit ; ils se circoncisent, non par religion, mais par hygiène », écrit Strabon. Selon lui, la circoncision était une étape cruciale d'un système d'hygiène ritualisé plus vaste, mais ne constituait pas un rite « sacré ». Mais lorsqu'elle parvint aux Juifs, elle devint une loi qu'ils croyaient héritée de leurs ancêtres. Par la suite d'autres différences avec les Egyptiens apparurent.

Dans le judaïsme, le rite est pratiqué lorsque le nouveau-né mâle a une semaine. Les anciens Égyptiens le pratiquaient sur les adolescents et les jeunes adultes, et non sur les nouveau-nés. Ce qui implique un choix conscient. On peut en déduire également que la circoncision dans l'Égypte antique remplissait une double fonction : hygiène et rite de passage à l'âge adulte lié à la fertilité. En tous les cas, une bonne chose. Mais Il n'en allait pas de même de l'autre côté de la Méditerranée.

Une violation de l'esthétique grecque

Pour les Grecs, cette pratique était considérée comme une mutilation barbare et insensée. Le prépuce était perçu comme partie intégrante du corps : le corps masculin créé parfait devait donc conserver sa forme originale.

Dans l'art grec, le phallus, au repos, est toujours représenté avec le prépuce recouvrant le gland (et parfois même en érection), reflétant les normes esthétiques et morales de l'époque. Seuls les individus les plus vils étaient représentés avec un pénis circoncis : satyres, débauchés et autres créatures dépravées. Le pénis circoncis devint un symbole de sottise, de mauvais goût et de dépravation. [Au point de travestir la réalité : la statue de David par Michel Ange, reproduite à des milliers d'exemplaires à travers l'Europe le représente avec un pénis non circoncis. Un comble pour le plus grand roi d'Israël selon la Bible]

Aristote [philosophe grec de la période classique] fait une observation presque « darwinienne » : la nature dote chaque créature terrestre de protections pour ses organes délicats – les paupières pour les yeux et le prépuce pour le gland. Cette sagesse trouve un écho chez Galien de Pergame, médecin - entre autres - du IIe siècle [Considéré avec Hippocrate comme père de la médecine moderne]: « La nature a pourvu le prépuce (posthē) comme enveloppe du gland, pour le protéger comme les paupières protègent les yeux », écrit-il.

Galien, médecin de l'empereur romain Marc Aurèle, considérait le corps humain comme une conception rationnelle, œuvre de la nature ou de la raison divine. Dans son ouvrage « De l'utilité des parties du corps humain », il précise que le prépuce, en plus de protéger le gland, préserve le plaisir sexuel en modérant la stimulation.

« Le prépuce a été donné par la nature pour recouvrir le gland, le protégeant des blessures et des frottements excessifs. Il préserve également la sensibilité de cette partie, de sorte que le plaisir de l'union ne soit pas diminué par une exposition continue », explique le médecin.

Le raisonnement anatomique de Galien s'inscrit dans un principe téléologique [théorie de l'évolution qui assigne à celle-ci une direction voulue contrairement à Darwin et aux généticiens modernes qui pensent qu'elle est guidée par « le hasard et la nécessité »]. Selon la téléologie : « Rien dans la nature n'est fait en vain » ; tout a un but. L'ablation du prépuce constituerait une altération perturbatrice de l'ordre naturel, entraînant une diminution du bon fonctionnement de l'organe.

D'ailleurs, la controverse sur l'intérêt de la circoncision persiste encore aujourd'hui. Il n'existe aucun consensus, même parmi les chercheurs. Certaines études indiquent que le prépuce est plus sensible que la muqueuse du gland non circoncis, ce qui impliquerait qu'après l'intervention, la sensibilité génitale est diminuée. D'autres études n'ont constaté aucune perte de sensation et certains hommes circoncis à l'âge adulte rapportent même une sensibilité accrue.

Les Romains ont adopté le point de vue grec, et l'ont approfondi. Pour eux, la circoncision était encore plus choquante : un pénis « coupé » équivalait à une castration. C’était barbare… Un homme n'était plus un homme véritable ; son intégrité physique était anéantie.

Dans son ouvrage « Satyricon », l'auteur romain Pétrone l'Arbitre, du Ier siècle de notre ère, ridiculise les personnages au gland exposé, y voyant un signe de vulgarité et de corruption d'esprit.

On se méfiait de celui qui avait le pénis circoncis. L'historien et analyste politique romain Tacite [1er siècle] affirmait que la circoncision était une coutume juive instituée comme un marqueur délibéré de distinction, écrivant : « Ils adoptèrent la circoncision pour se distinguer des autres peuples… » [plus tard, les Nazis adoptèrent la circoncision comme critère de judéité]

Pour les Romains, la circoncision devint un signe direct de résistance à l'assimilation, et leur réaction à cette insolence se fit plus cruelle avec le temps. Considérée comme une mutilation absurde, la circoncision justifia sa criminalisation sous l'empereur Hadrien, second siècle de notre ère, Rome s'étant donné pour mission d'éduquer les autres peuples. Les Juifs réagirent par la révolte

En 132, persistant dans sa volonté de « romaniser » la Judée, Hadrien promulgua des lois interdisant la circoncision, sous peine de mort. L'historien romain Cassius Dion [historien et sénateur romain, 2-3 èmes siècles, auteur d'une monumentale histoire de Rome] a écrit que le vénéré empereur « interdisait la mutilation des organes génitaux de tout homme, qu'il soit né dans l'Empire ou à l'étranger ». Cette interdiction ne fit qu'attiser le ressentiment des Juifs et favorisa la révolte de Bar Kokhba en Judée en 136.

Finalement, la loi fut amendée. Vers 140, l'empereur suivant, Antonin le Pieux, modifia le décret, autorisant à nouveau les Hébreux à pratiquer la circoncision. Cependant, « quiconque la pratique sur un homme d'une autre religion sera puni comme un castrateur », précisait le « Digeste de Justinien » [compilation des lois romaines en vigueur au VIe. s]

Inversion de la circoncision

Face à l'escalade des tensions culturelles et à la montée de l'antisémitisme, de nombreux jeunes Juifs hellénisés ont eu recours à la « circoncision inversée ».

Deux techniques ont été mises au point pour corriger cette « défiguration génitale ». Celse, médecin du Ier siècle, décrit l'infibulation, qui consiste à rabattre la peau sur le gland et à la fixer à l'aide d'un fil. L'épispasme s'avérait plus efficace. La peau était incisée sur la verge et rabattue sur celle-ci pour recouvrir le prépuce. Elle était ensuite pansée délicatement afin qu'elle finisse par se fixer au gland, laissant apparaître un prépuce esthétique.

Celse affirme que l'intervention n'était « pas si douloureuse » malgré l'absence d'anesthésie. Ce médecin renommé écrit également qu'après l'opération, le patient devait « jeûner jusqu'à être presque affamé, de peur que la satiété n'excite cette partie de son corps ». La convalescence était longue et pénible, mais pour ceux qui souhaitaient se conformer aux standards romains, chaque centimètre récupéré en valait la peine.

Certains rabbins ripostèrent. La réapparition du pénis « naturel » incita les plus rigoristes d'entre eux à circoncire davantage afin d'empêcher toute réhabilitation.

Celse écrit que ceux qui avaient honte d'avoir été circoncis subissaient l'intervention, ou ceux qui souhaitaient gravir les échelons sociaux. L'aspect économique était indéniablement important.

Comme le disait Bruce Lee, icône des arts martiaux, avec une certaine banalité : « Il faut provoquer sa chance. Il faut être attentif aux opportunités et les saisir. » Participer à des événements mondains, véritables carrefours d'affaires, était un moyen d'y parvenir. Le gymnase et les bains publics étaient des lieux privilégiés pour les présentations et les promotions, mais l'accès y était conditionné par la nudité. De ce fait, les hommes dont les parties intimes étaient « trop exposées » en étaient exclus.

Aujourd'hui, cela ne susciterait guère de polémique. Environ 38 % de la population masculine mondiale est circoncise, dont la moitié a subi cette « correction » anatomique pour des raisons non religieuses. Malgré les efforts déployés contre la circoncision au fil des siècles, cette pratique est manifestement très répandue et son bien-fondé reste controversé.

[N.B. On peut se demander pourquoi Abraham transforme un acte d’hygiène et rite de passage égyptien en signe permanent d’une alliance morale, identitaire et éternelle avec Dieu. En hébreu, “faire une alliance” se dit karat berit – littéralement « couper une alliance ». Les alliances du monde antique se faisaient souvent en coupant un animal. Dieu ordonne même a Abraham de couper son fils. La circoncision consiste à couper une partie de l’homme lui-même. Celle-ci est un morceau minuscule mais la symbolique est énorme : l’homme engage son propre corps dans le pacte, à l’endroit même de la transmission de la vie, son sexe.

A souligner : 1/ Être circoncis au 8e jour – et non à la puberté comme en Égypte – signifie qu'on ne choisit pas d’être juif : on naît dans cette alliance. Le judaïsme se pense d’emblée comme une lignée. 2/ la circoncision n’est pas une “contrepartie” : La Bible ne dit pas :

« Si tu te circoncis, alors je te donnerai un pays. » La promesse de la terre est donnée avant, la circoncision est le sceau, pas le paiement.]

Les premiers témoignages de ce que l'on appelle aujourd'hui la dépression proviennent de Mésopotamie. Les écrits du IIe millénaire avant notre ère décrivaient la dépression comme un état spirituel plutôt que physique ou mental. Être déprimé signifiait être possédé par des démons et des esprits maléfiques, un état souvent traité par des méthodes simples. Les coups et la privation de nourriture étaient censés chasser les démons.

La situation s'améliora pendant la période gréco-romaine. Bien que beaucoup croyaient encore que la dépression, comme d'autres maladies mentales, était une forme de châtiment infligé par les dieux, elle commença à émerger comme une maladie biologique et psychologique au IVe siècle avant notre ère. Le médecin grec Hippocrate, surnommé le père de la médecine, a souligné que la dépression (initialement appelée « mélancolie ») peut être identifiée par la présence des symptômes suivants : découragement, aversion pour la nourriture, insomnie, irritabilité, faible estime de soi et anxiété (pour n'en citer que quelques-uns). Ses observations l'ont amené à penser que ce que beaucoup considéraient comme une manifestation d'une faiblesse mentale était en réalité une maladie.

Hippocrate a suggéré que ce trouble était causé par un déséquilibre des fluides corporels appelés humeurs : bile jaune, bile noire, lymphe et sang. La mélancolie était supposée être causée par un excès de bile noire, lui-même lié au froid et à la sécheresse, et se manifestant principalement en automne. Il a également identifié un trouble, caractérisé par des périodes d'excitation intense et d'hyperactivité, qu'il attribuait à un excès de bile jaune.

Pour Aristote, le suicide était l'acte d'un esprit faible, car mourir par amour ou pour éviter un « malaise quel qu'il soit » ne témoigne pas du courage, mais d'un « esprit servile ». Pire encore, il sous-entendait que l’on pourrait s’attendre à un suicide de la part d’une femme mais pas d’un véritable homme, puisqu’il est normal pour « l’esprit efféminé de fuir une situation calamiteuse et difficile ». Aristote, fut également l'un des premiers à suggérer que la mélancolie était propre aux intellectuels et aux âmes créatives.

« Comment se fait-il que tous ceux qui ont acquis une renommée en philosophie, en politique, en poésie ou dans les arts soient manifestement d'un tempérament atrabilieux, et que certains d'entre eux le soient à tel point qu'ils soient atteints de maladies causées par la bile noire (…) ? » Comme il l'a lui-même déclaré : « Il n'y a pas de génie sans une touche de folie. »

Six siècles plus tard, Arétée de Cappadoce, médecin du IIe siècle, considéré comme le plus grand érudit médical de l'Antiquité gréco-romaine après Hippocrate, soulignait la nature cyclique des épisodes de cette maladie et remarquait qu'elle pouvait être associée à la manie. Cependant, aucun des deux médecins n'a combiné les effets des deux maladies pour définir un seul trouble : le trouble bipolaire, connu sous le nom de maniaco-dépression.

Arétée affirmait également que certains cas pouvaient être déclenchés par des événements extérieurs, tels que la perte d'un proche ou un amour non partagé, souvent décrit dans les textes anciens comme l'une des causes du suicide. A défaut de ressusciter les êtres chers, restait l'amour pour soigner la dépression, sinon il existait aussi des méthodes plus faciles à utiliser : manger des mûres et des poireaux, et surtout, ne pas hésiter à aborder le sujet, c'est-à-dire à parler de ses symptômes, une approche inhabituelle à l'époque.

Les traitements d'Hippocrate, en revanche, étaient loin d'être agréables, car ils impliquaient des purges et des saignées visant à éliminer l'excès de liquide et ainsi à rétablir l'équilibre humoral. Après tout, selon son expression : « aux maladies extrêmes, Les remèdes extrêmes »

Bien sûr, il existait des moyens de prévenir les maladies en maintenant l'équilibre des humeurs. Il existait un consensus général parmi les médecins grecs de l'Antiquité : le corps humain est un organisme fragile qui doit être maintenu en équilibre pour rester en bonne santé et fonctionner à son niveau optimal. Ainsi, dès les premiers temps, l'alimentation était considérée comme le pilier central de la santé. Manger de saison, c'est-à-dire adapter son alimentation aux conditions météorologiques et saisonnières, était d'une importance cruciale non seulement pour prévenir les maladies, mais aussi pour traiter des affections comme la dépression.

Malgré ces remèdes, la dépression ne disparut pas. Les penseurs et médecins classiques qui suivirent continuèrent d'étudier la « mélancolie » dans l'espoir de trouver des traitements efficaces pour combattre cette maladie silencieuse.

Au Ier siècle, le médecin grec Soranos d'Éphèse fut l'un des premiers à promouvoir le bien-être physique comme moyen d'améliorer la santé mentale. L'activité physique devint indispensable pour lutter contre la dépression et reste prescrite aujourd'hui. Des décennies de recherche ont démontré que l'activité physique a un effet positif sur la santé mentale et peut être un antidépresseur efficace dans les cas légers de dépression. Soranos fut également le premier à promouvoir des interventions psychologiques, comme l'écoute du bruit de l'eau qui coule pour favoriser le sommeil.

Galien de Pergame, médecin grec de l'empereur romain Marc Aurèle [IIè siècle], développa des théories détaillées dans son ouvrage « Des parties affectées » sur la façon dont différentes anomalies humorales conduisaient à différents sous-types de mélancolie. Il explora également la relation entre différents types de personnalité, allant du sanguin au colérique, en passant par le mélancolique et le flegmatique. Il serait le premier à avoir envisagé que le tempérament d'une personne puisse conduire au développement d'un trouble mental.

Mais à partir de l'an 500 environ, la situation s'assombrit à nouveau. La religion s'empara des esprits, le christianisme (ou plus précisément, son interprétation par le clergé) commençant à dominer l'ordre social. On assista à un net recul de l'idée selon laquelle les maladies mentales devaient être traitées de la même manière que les maladies physiques, et donc être traitées par des médecins. Au lieu de cela, les troubles mentaux, dont la dépression, sont redevenus le signe évident de la dépravation, du mal et du péché.

La noyade et le bûcher sont devenus les traitements privilégiés de l'époque grâce à des personnalités comme Hildegarde de Bingen (1098-1179), une religieuse mystique allemande qui a proposé une version légèrement modifiée de la théorie humorale de la mélancolie, écrivant dans son ouvrage « englithène » que la bile noire était due au péché originel.

Bien sûr, tous n'étaient pas d'accord. Par exemple, les ‘’saturnistes’’ (2) croyaient que la mélancolie était causée par des puissances célestes qui tourmentaient les membres les plus talentueux et les plus créatifs de la société. La mélancolie est devenue un signe d'intelligence (remontant à Aristote) et donc, ils enseignaient que c'était une expérience à chérir.

Heureusement, vers la même période, dans une civilisation différente, le philosophe et médecin persan Avicenne [XIè s.] considéré comme l'un des plus grands penseurs et érudits médicaux de l'histoire suggère, dans son ouvrage intitulé « Canon de la médecine », que la dépression affectait à la fois le corps et l'âme et promouvait le recours au discours persuasif comme méthode de traitement, faisant de lui le précurseur de la psychanalyse et de la thérapie cognitivo-comportementale.

(1) Demons or Disease? A Brief History of Depression in the Ancient World. Terry Madenholm. Haaretz 9/9/2. Traduit par Google. Édité par Med Chraibi.

(2) Dans le contexte de l'Antiquité « saturnistes » désigne les penseurs ou médecins qui croyaient que la mélancolie était causée par l'influence de la planète Saturne. Planète associée à la lenteur, à la lourdeur, à la froideur et à l'obscurité favorisait la mélancolie

D'après un article de Elon Gilad publié dans Haaretz le 22/9/25.

Roch Hachana est le Nouvel An juif, le jour où commence le calendrier hébreu. Mais cela n'a pas toujours été le cas.

En fait, les anciens Hébreux n'avaient probablement aucune idée du début de l'année. Ils ne donnaient pas non plus de noms aux mois : la Torah se contentait de les énumérer : « le premier mois », « le septième mois ».

De nos jours, nous célébrons Roch Hachana le premier jour du mois d'automne de Tichri. Mais à l'époque biblique, cette période était explicitement appelée « le septième mois » alors que l'année hébraïque ancienne commençait le premier Nisan (1er jour du printemps). Mais ce jour n'était marqué d'aucune manière particulière. La Bible nous dit que ce qui était célébré, c'était la nouvelle lune de chaque mois – c'est-à-dire le premier du mois. Par « célébration », nous entendons que davantage d'animaux étaient sacrifiés au Temple que d'habitude. La nouvelle lune de Nisan n'était pas marquée différemment. D'après ce que nous savons des voisins cananéens des Israélites, ils ne prêtaient pas non plus attention au « nouvel an ».

Le sang d'un bœuf

En revanche, le premier jour de Tichri, célébré aujourd'hui sous le nom de Roch Hachana, est mentionné comme une fête, quoique très mineure. Il ne s'agit en aucun cas d'une célébration du « nouvel an ». Bien au contraire. Le Lévitique (23:24) dit à propos de ce premier jour de Tichri : « Au septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un sabbat, un mémorial de la sonnerie des trompettes, une sainte convocation » (23:24).

La Bible ne mentionne aucune pratique particulière pour cette fête, hormis la sonnerie des trompettes et le sacrifice de quelques animaux, bien que moins nombreux que lors des deux fêtes principales : Pessah et Souccot. Aucune raison spécifique n’est donnée pour le son des trompettes, et on ne nous dit pas non plus ce qu'est la sainte convocation .

Il est possible qu'une signification plus profonde du 1er Tichri se soit perdue dans le temps. Il est également possible que ce jour ait été marqué par le son des trompettes et l'envoi de messagers dans les campagnes, simplement pour rappeler aux Israélites que Souccot aurait lieu dans deux semaines, et qu'ils disposaient de ce temps pour se rendre à Jérusalem avec leurs dîmes et leurs sacrifices. Si tel est le cas, cela signifie que le 1er Tichri, vénéré aujourd'hui comme le Nouvel An juif, n'était rien d'autre qu'un satellite de l'événement principal, Souccot.

Le premier jour de Tichri a une autre signification que nous connaissons, basée sur le livre d'Ézéchiel. Ce prophète, à la toute fin de la période du Premier Temple (6eme siècle av. J.C) prescrit que le Temple soit purifié, avec le sang d'un taureau, le 1er Tichri.

Mois juifs ? Pas exactement.

Quand et comment les mois ont-ils été nommés ? Nous ignorons à quoi ressemblait la vie religieuse des Juifs pendant l'exil babylonien. En revanche, nous savons qu'à leur retour en Israël, et au début de la période du Second Temple (516 av. J.-C.), les pratiques religieuses juives avaient profondément changé par rapport à la période précédant l'exil.

Notamment, les noms des mois que nous utilisons encore aujourd'hui sont des noms babyloniens. Tishri, par exemple, est un mois babylonien dont le nom dérive de l'akkadien tishritu, qui signifie « commencement ». Les Babyloniens prenaient très au sérieux leurs célébrations du Nouvel An. Et on peut supposer que les Juifs ont puisé leur vénération pour le Nouvel An dans l'exemple babylonien.

On ne sait pas exactement quand Roch Hachana a commencé à être célébré comme une fête à part entière, bien que ce soit clairement à l'époque du Second Temple (à partir de la fin du 6eme s. av, JC). Bien qu’on n’en entend parler, pour la première, fois que dans la Mishna (1) rédigée à partir de la fin du second siècle apr. J.-C., et qui contient un traité intitulé Roch Hachana, traitant de la fête et des questions liées au calendrier. C'est dans ces textes que l'on trouve les premières explications sur l'importance de la fête et de ses traditions.

Par exemple, la Mishna nous apprend que le monde a été créé le 1er Tichri, bien qu'une opinion minoritaire le situe le 1er Nissan.

C'est dans la Mishna que nous sommes introduits pour la première fois au thème principal de la fête, celui du jugement : « À Roch Hachana, tous les êtres humains passent devant lui [Dieu] comme des brebis devant un berger » (Traité Roch Hachana 2).

Ce thème est développé dans le Talmud, où l'on peut lire : « Trois livres sont ouverts à Roch Hachana : un pour les totalement méchants, un pour les totalement bons, et un pour la classe moyenne des gens. Les justes absolus sont immédiatement inscrits, et la vie leur est décrétée ; les méchants absolus sont immédiatement inscrits, et la destruction leur est destinée ; la classe moyenne est tenue en échec de Roch Hachana à Yom Kippour. S'ils se montrent dignes, ils sont inscrits pour la vie, sinon, ils sont inscrits pour la destruction ». Les jours où le sort de la classe intermédiaire est en suspend sont connus depuis le milieu du XIVe siècle sous le nom de « Jours de Repentir ».

Le chofar

La liturgie de la fête, c'est-à-dire les prières ajoutées à la prière quotidienne habituelle, prescrite à cette époque rabbinique, aborde trois thèmes principaux : la royauté de Dieu, empruntée à l'Akidu babylonien où la royauté (du roi) était un thème majeur ; la récitation des hauts faits de Dieu ; et la pratique du souffle dans un instrument de musique. Ces deux derniers éléments, au moins, sont tirés de la Bible, comme nous l'avons vu précédemment.

Concernant cet instrument de musique, techniquement, la Bible ne précise pas précisément de quoi il faut souffler. C'est la Mishna qui nous informe pour la première fois qu'il s'agit d'un chofar, une corne, généralement celle d'un bélier, bien qu'elle puisse également provenir d'une antilope ou d'un autre animal à cornes.

Ainsi, à Roch Hachana, on entend le T'qiah (un long coup), les sh'varim (trois coups consécutifs) et la teruah (neuf coups rapides répartis en trois groupes de trois), tous sonnés à des intervalles différents à différents moments de la journée. Cela représentait 90 sonneries, arrondies au chiffre supérieur de 100 aujourd'hui.

Comment Roch Hachana est devenue une célébration de deux jours

À l'origine, Roch Hachana était une célébration d'un seul jour. Son extension sur deux jours est due à un problème de communication.

Le calendrier juif est basé sur le cycle lunaire. Un nouveau mois commençait au lever de la nouvelle lune. Le lever de chaque nouvelle lune était déterminé par un conseil rabbinique à Jérusalem, sur la base de témoignages. Des messagers étaient alors envoyés à travers le pays pour annoncer à la population le début du nouveau mois.

Mais concernant Roch Hachana, les célébrations devaient commencer immédiatement. Lorsque la nouvelle parviendrait aux régions les plus reculées de Palestine, et encore plus ailleurs, la journée serait déjà terminée depuis longtemps.

Plus tard, lorsque le calendrier ne fut plus déterminé par le concile et que la fête de deux jours devint inutile (sans compter que les gens pouvaient contempler le ciel eux-mêmes), les rabbins décidèrent d'abandonner la coutume.

Comment le gefilte fish brun est-il devenu si populaire ?

La tradition de manger du miel (pour commencer l'année en douceur) et une tête de veau (pour terminer l'année en beauté) est née à l'époque des Gaonim (2). Plus tard, la tête de veau fut remplacée par des têtes de poisson, qui furent à leur tour remplacées par le gefilte fish chez les Juifs ashkénazes. Les Juifs séfarades optèrent pour d'autres plats de poisson, comme le chraime (un ragoût de poisson épicé à la sauce tomate).

En Europe, au cours du Haut Moyen Âge, la consommation de miel évolua vers la consommation de challah (3) et de fruits, qui sont aujourd'hui presque universellement des pommes trempées dans du miel. Une nouvelle tradition de consommation de grenades à Roch Hachana apparut à peu près à la même époque, fondée sur la fausse croyance selon laquelle le nombre de graines dans une grenade est de 613, soit le même nombre que le nombre de commandements juifs.

Le tashlikh, qui consiste à vider ses poches dans la mer ou la rivière (ou, lorsque celles-ci ne sont pas accessibles, dans un puits) à Roch Hachana, est mentionné pour la première fois au XVe siècle et est aujourd'hui une tradition courante chez les Juifs pratiquants. Il est censé symboliser la purification de ses péchés.

L'envoi de cartes de vœux à la famille et aux amis n'a commencé qu'au XIXe siècle, mais cette pratique a aujourd'hui quasiment disparu. Aujourd'hui, on utilise plutôt des courriels et (malgré tout) des SMS. Les vœux traditionnels sont « Shana tova », qui signifie simplement « bonne année », et pour les plus religieux, « Gemar chatima tova », un souhait que Dieu vous trouve vertueux et inscrive votre nom dans le Livre de Vie.

Bonne année (juive) !

(1) La Mishna est le premier recueil de la Torah orale et par conséquent de la littérature rabbinique. Son développement s'est étalée sur plusieurs périodes

(2) la période des Gaonim est la septième dans le développement de la Michna sur laquelle se base l'historiographie juive traditionnelle.

(3) challah: sorte de brioche qui ne contient ni de lait ni beurre, remplacés avec de l'huile et de l'eau. Moelleuse, légère et goûteuse. La challah (ou hallah) est un pain traditionnel juif, qui se déguste les vendredis soirs (le shabbat).

Par Mohammed Chraïbi, sur une idée originale de Frank Ferrand (historien et animateur d’émission sur Radio Classique), et ChatGpt pour la mise en forme et l'illustration. 11/09/25.

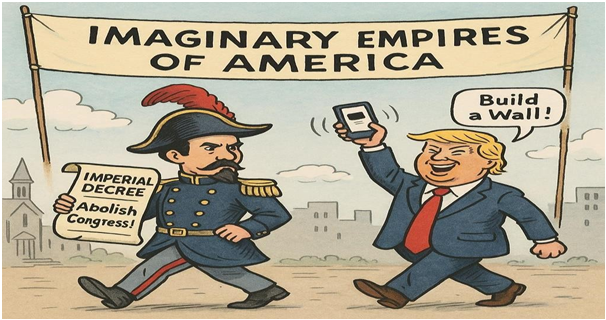

San Francisco, 1859. Un certain Joshua Norton, ruiné par une spéculation malchanceuse sur une cargaison de riz, décide, un beau matin, de se proclamer “Empereur des États-Unis et Protecteur du Mexique” (1) par voie d'un décret publié dans le principal journal de la ville. Personne ne l’a désigné à ce poste, évidemment. Mais la ville, plutôt que de s’en offusquer, choisit de jouer le jeu. Norton 1er se promène, dans les rues de San Francisco, en uniforme chamarré, barbe en pointe façon Napoléon III (2), publie, dans le principal journal local, des décrets extravagants, (dissolution du Congrès, construction d'un pont reliant la ville à Oakland, démission de un fonctionnaires fédéraux etc …), et imprime sa propre monnaie — acceptée par quelques commerçants que ce jeu amuse.

Bref, un souverain imaginaire, choyé comme un soltan tolba, à la différence près que la farce ne dure pas une semaine mais 31 ans.

Washington, XXIᵉ siècle. Donald Trump, milliardaire fantasque, président élu des Etats Unis, s’auto-proclame Empereur d’Amérique : tweets quotidiens qui ont valeur de décrets, auto-célébration permanente, goût immodéré pour les honneurs et les médailles réelles et imaginaires. Lui aussi dissout les institutions, par décrets et à coups de tronçonneuse infligés à sa propre administration, démet les fonctionnaires qui lui déplaisent…. Lui aussi rêve d’ouvrages colossaux — mais rarement pour relier, plutôt pour séparer. Et au lieu de protéger ses voisins, il préfère les annexer.

Norton 1er incarnait une folie douce, tolérante et parfois visionnaire (il plaidait pour l’égalité raciale et contre les discriminations). Trump incarne une folie belliqueuse, qui divise et attise. L’un a régné sur les trottoirs de San Francisco, accueilli avec bienveillance par tous (dont les 10 000 personnes présentes à ses funérailles en 1880). L’autre règne sur les écrans de télévision, acclamé par des foules impressionnantes, mais rarement animées du même humour bienveillant que les « sujets" de Norton 1er.

Et si, après tout, Trump n’était qu’un Norton 1er en moins drôle ? Un empereur imaginaire, que la postérité finira peut-être par ranger non pas au rayon des grands hommes, mais au rayon des curiosités excentriques — entre la barbe pointue de Norton et sa monnaie de pacotille.

- Une frange importante de l'administration américaine de l'époque souhaitait s'emparer d'une partie du Mexique.

- La population, dit on, lui trouvait une apparence qui rappelait celle de l'empereur français, au pouvoir à l'époque. Pour mémoire, le fils unique de Napoléon III, qui avait (à 3 ans près) le même âge que Norton est mort - en Afrique du Sud dans des conditions tragiques - l’année même de l’auto proclamation de Norton immigré d’Afrique du Sud aux E.U. Autant de coïncidences propres à expliquer la bienveillance des San franciscains à l'égard de Norton.

L'Histoire de la « Guerre d'indépendance d'Israël revisitée

La cinéaste israélienne Neta Shoshani a réalisé, en 2023 un film documentaire sur la Nakba palestinienne de 1948 sous le titre « 1948, Remember, remember not" dont la diffusion vient d'être autorisée après avoir été reportée à plusieurs reprises en raison du déclenchement de la guerre d'octobre 2023.

La quantité et la complexité des documents qu'elle a consultés l'ont conduite à diviser son documentaire en deux parties. La première, consacrée aux premiers mois de la guerre, jusqu'à la proclamation de l'État, est intitulée « remember » ; la seconde, décrivant la période où les forces armées étaient déjà organisées en une armée à part entière, Tsahal, et durant laquelle les crimes de guerre ont été commis, est intitulée « remember not ». Chacune dure 2h1/2.

L'article ci-dessous publié dans Haaretz, le 6/9/25 , est basé sur un interview de l’auteur.

Pour Shoshani : « Le film s'intéresse à l'éthique israélienne forgée en 1948, sur laquelle se sont construits l'État, l'armée et la société israélienne en général. Cela englobe les notions de camaraderie entre combattants, le concept de "quelques-uns contre le grand nombre", la "pureté des armes" [c'est-à-dire le principe fondamental qui exige que les soldats agissent de manière éthique et ne soient autorisés à utiliser des armes que dans des circonstances strictement définies (désignées aujourd'hui « règles d'engagement")] et aussi la distinction entre expulsion et fuite [de plus de 700 000 Arabes qui ont quitté les terres allouées à Israël par le plan de partage de l'ONU et celles conquises par les milices juives et Tsahal].

« Mon objectif était d’examiner cette éthique avec un œil critique, d’examiner ce qui la sous-tend, de saisir la différence entre ce dont nous voulons nous souvenir, c’est-à-dire la vision que nous avons de nous-mêmes et ce que nous sommes réellement. Le film examine cette éthique, la construit, puis la déconstruit progressivement.

« Tandis que je visionnais mon film pour la nième fois mais pour la 1ere fois en public, j'ai soudain réalisé qu'au cours de ces deux dernières années, toute l'éthique israélienne avait été totalement bouleversée.

« Prenons l'exemple de la désintégration de la "pureté des armes" et de la question de la Nakba. Depuis le 7 octobre 2023, personne ne semble en avoir honte, personne ne dissimule son indifférence à ce qui se passe sous nos yeux. Au contraire : les gens en sont fiers, ils admettent qu'une "seconde Nakba" est en cours. J'ai soudain compris qu'une éthique possède un pouvoir considérable, celui d' enfermer la société dans certaines limites. Et même si ces limites sont transgressées – et elles l'ont été dès 1948 –, il restait quelque chose dans les codes moraux de la société qui, au moins, lui faisait honte. Ainsi, pendant des décennies, cette éthique a, relativement protégé, la société et l'armée, les obligeant à respecter certaines limites. »

« Et lorsque cette éthique s'effondre, c'est vraiment effrayant. De ce point de vue, le film était difficile à regarder dès son achèvement [il y a plus de 2 ans] et interdit de projection depuis l'éclatement de la guerre de Gaza car devenu insoutenable.

« À cette époque, un débat public avait eu lieu sur l'attitude de la société face aux crimes commis par les soldats contre les civils palestiniens durant cette période [1947 à 1949]. on le voit dans l'épisode de Shmuel Lahis : accusé de crimes de guerre et du meurtre de dizaines de civils palestiniens [lors du massacre de Houla, à la frontière entre le Liban et la Galilée, en novembre 1948], il a été jugé. Mais il n'a reçu qu'une punition symbolique, a été gracié par le président et est finalement devenu directeur général de l'Agence juive. Cet épisode marque le point de non-retour sur le chemin de la barbarie.

« Aujourd'hui, plus de 75 ans plus tard, j'ai le sentiment que nous en constatons les conséquences, que nous sommes témoins de la situation extrême à laquelle nous sommes parvenus. ‘’Si cette guerre a été menée au nom de l'indépendance et du renouveau, il est possible que la guerre actuelle soit la dernière, celle qui pourrait effectivement anéantir Israël’’ [titre de l'article de Haaretz]…Car, qu'est-ce que la Nakba de 1948 comparée à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ? Si l'on compare le nombre de morts, l'absence de dissimulation, l'absence d'excuses – aujourd'hui, l’éthique au sein de l'armée n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, personne ne me laisserait même réaliser ce film, encore moins avec des fonds publics »

« Ce qui reste de la guerre d'indépendance est un mélange d’anecdotes et de valeurs apprises par cœur – comme la prétendue guerre de quelques-uns contre le grand nombre ; David contre Goliath ; la pureté des armes ; le concept du « plateau d’argent » (selon lequel la naissance de l’État a été servie sur un plateau fait du sacrifice de nos jeunes soldats) ; les nations arabes qui se sont soulevées pour nous anéantir mais ont découvert que ceux qui avaient été menés à l’abattoir comme des moutons étaient soudain devenus des guerriers invincibles; et les Palestiniens qui ont fui leurs foyers face au nouvel héroïsme juif, bronzé et musclé, engendré par l’État naissant. La guerre d’indépendance a contribué à façonner chacune de ces valeurs qui, ensemble, ont défini l'identité israélienne jusqu'à ce jour.

« Cependant, « 1948, remember, not remember » montre clairement que, dans de nombreux cas, l'éthique n'est pas compatible avec l'histoire. Le concept de David contre Goliath en est un exemple frappant car les forces juives disposaient d'un avantage militaire et stratégique décisif et clair, selon l'historien Mustafa Kabha qui cite des données tirées d'un ouvrage paru sous la direction du ministère de la Défense : les forces arabes engagées dans la guerre d'indépendance comptaient environ 35 000 hommes, tandis que la Haganah – la force juive clandestine pré-étatique qui allait constituer la base de Tsahal – pouvait déployer 67 000 combattants.

« Un autre exemple concerne la « pureté des armes ». Dès 1948, un effort a été fait pour inculquer cette éthique au Palmach, la force d'élite de la Haganah. La réalité, solidement documentée dans mon documentaire est un démenti à ce mythe. Loin de chercher à adoucir ou à atténuer quoi que ce soit, il dépeint avec précision le déroulement de la guerre et, ce faisant, révèle les crimes de guerre qui en sont indissociables. Non seulement le pillage des biens palestiniens par les soldats israéliens, mais aussi le massacre de civils innocents et le viol de femmes dans les villages conquis. Non seulement les crimes commis par un camp, mais les atrocités commises en temps de guerre par tous ceux qui ont pris part aux combats.

Le documentaire ne contient aucune révélation sensationnelle, aucune information inédite, mais la représentation cinématographique d'images d'archives, ainsi que des recherches universitaires et de nombreux témoignages d'Israéliens et de Palestiniens relatant les horreurs qui se déroulaient autour d'eux à l'époque, produisent un effet terrifiant.

Non seulement massacres, viols et pillages ont eu lieu dans de nombreux cas, mais le laxisme moral était un secret de polichinelle dans l'État naissant ; les décideurs politiques étaient au courant des crimes de guerre commis, mais ont choisi de fermer les yeux. Le Premier ministre et ministre de la Défense de l'époque, David Ben Gourion, a effectivement ordonné la création d'une commission d'enquête sur ces affaires, présidée par le procureur général, Yakov Shapira. Cependant, son rapport a été caché au public, enterré aux Archives d'État israéliennes et reste classifié à ce jour.

Dans son 1er film, « Née à Deir Yassin », Shoshtani examine la mémoire individuelle et son caractère trompeur, et comment, parmi quinze personnes, chacune se souvient de quelque chose de complètement différent après un événement traumatisant. « Dans ‘’1948’’, elle s'intéresse davantage à la mémoire collective et à ce qui lui reste d'une guerre survenue il y a plus de 70 ans.

« J'ai pensé qu'il serait intéressant de décrire l'état d'esprit des gens qui vivaient ici à l'époque, en temps réel : ce qu'ils savent, ce qu'ils pensent, comment ils réagissent aux événements, ce qu'ils tirent de l'histoire insensée qui se déroule sous leurs yeux . Et puis, il y a les mythes. L'une des questions qui me fascinent est de savoir d'où viennent les mythes, comment ils se construisent, qui les entretient et pourquoi.

« Les extraits de journaux intimes et de lettres, entrelacés dans le documentaire, forgent un tableau fascinant de l'Israël naissant à cette époque formatrice. Par exemple, dans son journal intime, Hadassh Avigdori, 20 ans, ambulancière au Palmach, écrit : ‘’Les jeunes tombent comme des mouches, et comme toujours, ce sont les meilleurs qui partent. Parfois, le sentiment s'installe que nous allons tous disparaître lentement, que nous ne verrons pas la lumière. Notre consolation est que la situation des Arabes est plus difficile. Ils ne se soucient pas les uns des autres. Je doute fort qu'ils soient aussi gravement touchés que nous par la mort de l'un d'eux. Nous sommes si peu nombreux, et chaque personne est si précieuse’’.

« Hala Sakakini, 24 ans, fille d'un éminent universitaire palestinien et enseignante à Jérusalem, écrit son journal intime, après que des Juifs ont fait exploser un hôtel du quartier de Katamon : ‘’Tout au long de la journée, on voit des gens transporter leurs affaires et quitter leurs maisons pour des endroits plus sûrs à Katamon, voire un autre quartier. Ils nous rappellent les images des réfugiés européens pendant la guerre’’.

Comme déjà signalé, ci-dessus, le film comporte une partie « remember» et une autre « remember not". Un exemple de ce que la société israélienne aimerait oublier est décrit dans une lettre que deux dignitaires du village arabe d'Ilaboun, dans le nord du pays, ont adressée au ministre des Affaires des minorités de l'époque. Ils y relatent que les villageois ont brandi un drapeau blanc lors de l'entrée de l'armée israélienne leur village : « L’imam Murkus al Mualem salua le commandant israélien et dit : “Je vous remets par la présente mon village et mon peuple.” Le commandant répondit : “Où sont les gens ?” Il exigea qu'ils se présentent, ce qu'ils firent immédiatement.

« Alors que l'un d'eux, Azar, sortait du portail de la maison de l'imam, un soldat le tua par balle et blessa également un garçon de 12 ans. Alors que les habitants se rassemblaient sur la place du village, le commandant choisit douze jeunes hommes parmi eux et les emmena ailleurs… ils les exécutèrent dans les rues du village. »

Dans la partie «remember not», Shoshani se rend en Galilée, à Yad Ya'ari – les archives du mouvement de jeunesse sioniste de gauche Hashomer Hatzair et centre d'éducation nationale de la Fédération des kibboutz. Là, elle apprend du directeur des archives, Dudu Amitai, comment, tous les deux ou trois ans, des représentants du Malmab – le directeur de la sécurité au sein de l'appareil de défense – se présentaient, examinaient le catalogue de documents et lui indiquaient quels documents sensibles devaient rester secrets.

Il s'agissait principalement de documents de 1948 traitant de ce que l'on pourrait appeler toutes sortes de “dysfonctionnements”, explique Amitai. Cependant, lorsqu'il a découvert qu'une telle directive n'avait aucune valeur juridique, il a commencé à divulguer progressivement certains documents, de son propre chef.

Shoshani demande à voir un exemple et Amitai lui montre une lettre qu'un journaliste d'Al Hamishmar, l'organe de Hashomer Hatzair, a envoyée à son rédacteur en chef. Le journaliste y rapporte le témoignage d'un soldat qui se trouvait à Dawayima – un village arabe où les soldats de Tsahal ont perpétré un massacre le 29 octobre 1948 –, témoignage rédigé le lendemain de l'incursion militaire. Il y écrit : « Il n'y a eu ni combats ni résistance ; les troupes ont tué entre 80 et 100 hommes, femmes et enfants. Un autre commandant a ordonné à un sapeur d'emmener deux vieilles femmes arabes dans une maison et de la faire exploser avec elles à l'intérieur », poursuit le journaliste. « Un autre soldat s'est vanté d'avoir violé une femme arabe puis de l'avoir abattue. Une femme arabe avec un nouveau-né était employée à nettoyer l'endroit où les soldats mangent. Elle a effectué ce service pendant un jour ou deux, avant d'être abattue avec son bébé. »

Un soldat y raconte que des commandants, pourtant civilisés et polis, considérés comme de braves gens dans le civil, sont devenus de vils meurtriers, et ce, même pas dans le feu de l'action. Leur devise : Moins il restera d'Arabes, mieux ce sera. Nous sommes coincés entre le marteau et l'enclume : dévoiler cela dans la presse, c'est aider la Ligue Arabe ; ne pas réagir, c'est être complice de la bassesse et du meurtre. « Je vous écris ceci pour que la rédaction et le parti [ probablement le Mapaï, ancêtre du Parti travailliste] sachent la vérité et agissent », écrit le journaliste à son rédacteur en chef.

D'autres révélations similaires ont émergé : « De nombreux camarades m'ont rapporté les actes cruels de nos soldats », a écrit Yosef Nachmani, directeur du Fonds national juif à Tibériade. « À Safsaf, après notre entrée dans le village et le lever du drapeau blanc, hommes et femmes ont été rassemblés séparément : les mains liées, des fellahs ont été fusillés, et enterrés dans une fosse… »

« À Khalisa [au nord de Safed], dont les habitants arboraient un drapeau blanc, un véritable massacre a été perpétré. Hommes et femmes ont été tués. N'y a-t-il pas moyen plus humain de les éloigner que de recourir à ces moyens, puis de les dépouiller de leurs biens ?

Arnon Tamir, du kibboutz Hazorea, au sud de Haïfa, a écrit : « mettez de braves garçons dans des casernes et ils deviennent cruels, infantiles, comme tous les soldats du monde. Je vois dans cette guerre, une sorte de tourbillon de coïncidences qui, irrésistiblement, entraîne une dégénérescence morale, la disparition de toute trace d’humanité. Dans ce contexte, est-il surprenant que des viols et autres crimes soient commis lors des conquêtes ? »

Le tournant des hostilités se produisit en mars 1948, lorsque les dirigeants du Yishouv – la communauté juive pré-étatique de Palestine – décidèrent de lancer le « Plan D », impliquant le passage d'une stratégie défensive à une stratégie offensive.

« Et puis, petit à petit, cette posture de conquête commence à se diffuser », explique Shoshani, ajoutant que grâce à un journal relatant un stage de formation du Palmach, elle a découvert des témoignages de meurtres et de pillages à Lod et Ramle après leur capture : "Voilà, nous aussi, nous savons tirer et tuer, nous ne sommes pas ces mauviettes de la diaspora." Et soudain, c'est l'exaltation meurtrière. Les Palmachniks racontent comment, lors de la conquête de Lod, les hommes brûlaient de rage destructrice et ont « nettoyé » la ville.

L'historien Benny Morris cite, dans le documentaire, une liste de villages arabes dans lesquels, selon ses recherches, les troupes de Tsahal ont perpétré des massacres, des viols et des pillages dans divers endroits de Galilée, notamment à Ilaboun, Majdal Krum, Jish, Safsaf, Khalisa, et dans le village de Houla, au Liban..

C'est Morris qui a découvert l'existence du rapport Shapira, mentionné plus haut, qui résumait les conclusions de la commission d'enquête ordonnée par Ben Gourion sur la guerre d'indépendance. Dans le film, il raconte comment, alors qu'il effectuait des recherches pour son ouvrage fondateur de 1988, « La Naissance du problème des réfugiés palestiniens, 1947-1949 », il a fouillé les archives de l'État à la recherche d'informations sur l'attitude envers la population palestinienne en 1948 et est tombé sur des documents indiquant qu'une telle commission d'enquête avait bel et bien existé, mais que son rapport n'avait jamais été rendu public.

Morris est même tombé sur un dossier contenant des documents de la fin de 1948 portant le nom de Shapira, mais lorsqu'il a voulu l'ouvrir, l'archiviste de l'État a refusé. L'historien a saisi la Haute Cour de justice à ce sujet, mais sa requête a été rejetée.

« Une seule personne a été jugée pour ces [crimes de guerre] : Shmuel Lahis, qui a assassiné quelques dizaines [d'Arabes] et fait exploser des maisons avec des personnes à l'intérieur. Mais il a purgé une courte peine de prison et a été gracié. Et non seulement le rapport n'a jamais été publié, mais personne n'en a eu connaissance »

« Imaginez ce qui se serait passé si le rapport Shapira avait été publié – certains ministres ont même suggéré la tenue d'un procès public – et un véritable débat sur notre moralité aurait alors eu lieu », déclare Shoshani. « Il y a une belle phrase dans les mémoires de Ben Gourion. Un journaliste lui demande: “Vous êtes des socialistes russes, que serez-vous maintenant, une démocratie occidentale ?” Ben Gourion répond : “Nous serons une démocratie juive, ce qui est bien plus qu’une démocratie, car nous avons une moralité juive.” Et je suis certain qu'il y croyait vraiment – que la moralité juive, après des années de victimisation, est différente. »

A la question que l'idée de ranger le rapport Shapira aux oubliettes visait à préserver l'idée de la suprématie morale juive ? Shoshani répond : Oui et non. Je pense qu'ils ont toujours pensé que le moment n'était pas encore venu, car nous ne sommes pas assez forts et avons encore tant d'ennemis. Quand je travaillais sur « née à Deir Yassin », on m'a aussi demandé : « Pourquoi faut-il parler de ça maintenant, alors qu'il y a tous ces attentats terroristes ? » . Ce genre de choses, quand on les occulte, ne disparaît pas. Au contraire. Ou même plus : elles deviennent une seconde nature. Car si on ne s'attaque pas à la dégradation morale, elle s'incruste, au point qu'on ne pose plus de questions, car il devient clair pour tout le monde que c'est ainsi que les choses doivent se passer.

« Et là, non seulement ces crimes n'ont jamais été révélés et discutés, mais on a prétendu qu’ils n'avaient pas eu lieu. Alors que tout le monde savait que ça avait eu lieu, car les rumeurs circulaient et le pays était petit, 600 000 habitants en tout. En revanche, j'ai du mal avec les films qui ne font que dénigrer, briser l'éthique. Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever, et qu'on ne devrait pas enlever.

« L'éthique du plateau d'argent, par exemple, est juste. Beaucoup de jeunes sont morts ici [en défendant le jeune pays]. C'est très triste. Et je ne sais pas s'il aurait été possible de faire autrement ; je n’etais pas encore née à l'époque.

« Ben Gourion était très organisé. Il veillait à ce que des fonds soient collectés, à ce qu'il y ait des armes, à ce que des soldats soient formés ; grâce à lui, il y avait une armée et des institutions fonctionnelles. L'État existait déjà de facto. Et c'est précisément ce qui nous différenciait de la société palestinienne, qui n'avait ni dirigeants, ni institutions, ni armes, et rien n'était organisé.

« En fin de compte, c'est ce qui a permis de gagner la guerre. Ce n'était pas un miracle. Un travail très sérieux a été accompli ici par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, et on ne peut pas leur enlever cela. Nous sommes là grâce à eux. Je suis là, et nulle part ailleurs. À regret, peut-être, mais je suis là. » Et ce n’est pas rien.

« Il était donc très important pour moi d'intégrer tous ces segments dans le film, car c'est la vérité. C'est l'histoire et cela fait partie de l'histoire. C'est pourquoi j'ai insisté pour qu'il y ait deux parties : « remember » et « remember not ». Toutes deux faisaient partie de cette guerre.

Commentaires personnel :

Cet article appelle, de ma part, une remarque et deux interrogations.

La remarque est qu'il confirme le contenu de l'article de Hanin Majdali (posté, récemment , dans la rubrique Gaza dans la presse….sous le titre : ‘’La tragédie palestinienne se répète : de 1948 à Gaza’’. Article qui montre que la tragédie en cours à Gaza est la continuation de la Nakba de 1948.

La première des deux interrogations est de savoir pourquoi ce documentaire interdit de diffusion depuis son achèvement, il y a plus de 2 ans, a été autorisé maintenant alors que la guerre fait toujours rage à Gaza. Shoshani dit que le visionnage de son documentaire déjà pénible à sa sortie a été rendu insoutenable par la guerre. Qu’est ce qui a changé? Apparemment la guerre à Gaza au lieu d’attendrir les cœurs du public israélien les aurait endurcis. Comme le montre un sondage récent qui révèle que : « La grande majorité des Juifs israéliens – 79 pour cent – disent qu'ils ne sont « pas si troublés » ou « pas du tout troublés » par les informations faisant état de famine et de souffrances au sein de la population palestinienne à Gaza (Haaretz 5/8/25).

La seconde interrogation concerne l’historien israélien Benny Morris cité ici comme témoin à charge de la conduite de Tsahal en 1948, devenu, depuis le déclenchement de la seconde intifada en 2000, fervent supporter du nettoyage ethnique de la Palestine.

Il y a trois ans, le Dr Michaelis et le Dr Khalid Abu Ras, ont créé un groupe de recherche au sein de l'Institut Shalom Hartman de Jérusalem, ( l’un des rares lieu au monde où Musulmans et Juifs étudient le Coran ensemble à la lumière de la littérature midrashique). « C'est une tendance en plein essor qui ne vise pas seulement à promouvoir le partenariat interreligieux bien que les influences croisées et les liens réciproques entre Judaïsme et Islam pourraient également aider Juifs et Musulmans à mieux se comprendre. » expliquent les deux érudits.

Les Juifs vivaient dans la péninsule arabique avant l'avènement de l'islam « Nous savons peu de choses sur la vie des Juifs de cette région à la veille de l'avènement de, et surtout sur les Juifs des régions où le prophète était actif. Les sources existantes permettent, seulement de déduire que les Juifs vivaient en différentes tribus et que l'identité tribale des Juifs de Médine, la ville vers laquelle Mahomet a émigré, était tout aussi essentielle pour eux que leur identité religieuse. « Nous savons également que les Juifs possédaient un beit midrash [maison d'étude] à Médine, que certains non-Juifs de la ville y ont appris à lire et à écrire, et que les Juifs locaux étaient appelés « gens du livre ». On peut supposer qu'au début de la prédication de Mahomet, les Juifs constituaient une communauté solidement établie avec laquelle il devra interagir.

Mais tout cela a changé très vite, à tel point qu’en l’an 1000 de notre ère, quelque 300 ans après la naissance de l’islam, la grande majorité des Juifs du monde antique vivaient dans des pays où l’islam était dominant culturellement et politiquement : au Yémen, en Perse, à Babylone, au Maghreb, en Espagne et en Palestine.

L’histoire des relations des Juifs avec les musulmans peut être racontée de plusieurs manières. La première est celle d’une histoire alternant dialogue et persécutions qui a culminé avec l’expulsion de deux tribus juives de Médine et l’extermination d’une troisième, la tribu des Qurayza du temps du Prophète.

Le discours qui fait de l'histoire des Juifs en terre d’Islam une succession de persécutions n’est pas totalement infondé . Mais cette histoire ignore le fait que des communautés juives ont néanmoins maintenu une présence dans ces lieux, parfois depuis plus de mille ans. Voir toute l'histoire sous l'angle de la difficulté des relations occulte bien plus qu'il ne révèle.

Selon le Dr Michaelis : « L'histoire de l'expulsion des tribus juives, telle qu'elle est relatée dans de nombreuses sources canoniques musulmanes, est décrite comme la fin de la relation entre Mahomet et les Juifs. Pourtant, si l'on examine à la fois le Coran et les premières traditions musulmanes, on constate que cette histoire est bien plus complexe. Les Juifs et leurs traditions ont continué à couver comme la braise sous la cendre durant les siècles de l'islam primitif. Une dynamique, enfouie sous l'apparence d'un divorce définitif entre Mahomet et les Juifs, reste à l’œuvre. »

Michaelis propose, alors, une troisième approche historique. « Je considère les communautés juives non seulement comme des enclaves qui continuent d'exister de manière autonome dans les pays islamiques, mais aussi comme des entités dotées d'une double citoyenneté avec un pied dans les communautés juives auxquelles elles appartiennent (et qui sont en contact avec d'autres communautés juives, y compris hors du monde musulman) et l'autre pied dans le monde islamique qui englobe ces entités. L'arabe est leur langue, parfois leur langue maternelle, et la culture musulmane ne leur est pas étrangère. Au contraire, elles y évoluent comme si elles en faisaient partie »

La Genizah du Caire

Cette existence juive, un pied ici, un pied là, a été vivement mise en lumière par les chercheurs vers la fin du XIXe siècle, avec la découverte de la Genizah du Caire – une collection de centaines de milliers de documents retrouvée dans le grenier d'une synagogue du Vieux Caire.

« Dans le quartier ancien du Caire, appelé Fustat, se trouvait la synagogue Ben Ezra, les Juifs y agirent comme dans de nombreuses synagogues du monde juif : Lorsqu'un document écrit – pas seulement en hébreu ou contenant des noms sacrés – devenait inutilisable, on l'y apportait pour l'enterrer. Il existe, pour cela, un endroit dans la synagogue appelé Genizah où les documents étaient entreposés, avant d'être rituellement enterrés. Mais ceux de cette synagogue du Caire n'ont jamais été enterrés. Ils sont restés dans cette pièce jusqu'à ce qu'elle soit scellée au XIXe. siècle, le climat sec du Caire ayant permis leur conservation. À l'époque où la pièce a été scellée, les documents les plus anciens qui y avaient été entreposés dataient des VIIIe et IXe siècles, et les plus récents des XVIe et XVIIe et même du XIXe siècle.

« La Genizah Ben Ezra permet de saisir l'histoire dans un contexte non canonique. Elle contient ce que les gens étaient prêts à jeter, et non ce qu'ils tenaient à préserver. Ainsi, nous avons découvert des choses que nous n'aurions jamais imaginées si nous ne les avions pas eues sous nos yeux. Elles nous ont révélé la profondeur de l'implication des Juifs dans la vie des Musulmans, et des Musulmans dans la vie des Juifs.

« Les documents nous ont appris, par exemple, que des femmes musulmanes étaient employées pour préparer les mariées juives avant leur mariage, et que des femmes juives étaient employées comme nourrices dans des foyers musulmans. Nous avons également découvert des partenariats commerciaux et des expéditions commerciales conjointes. Nous savons également maintenant que les litiges entre Juifs, même ceux qui présentaient un aspect halakhique [c'est-à-dire lié à la loi juive traditionnelle] – mariage, divorce, etc. – étaient jugés par les tribunaux musulmans. Autrement dit, les Juifs reconnaissaient le tribunal musulman comme juridiction civile et religieuse. En apparence, ils s'habillaient comme leurs voisins musulmans. On a également retrouvé dans la Genizah des listes de livres appartenant à des particuliers, ce qui nous a permis de nous faire une idée de l'étendue des connaissances non religieuses des Juifs. Certains étaient impliqués bien plus largement qu'on aurait imaginé dans le vaste spectre de connaissances créé dans le monde musulman, dans des domaines tels que la philosophie, les sciences, la poésie et le langage. Cet aperçu du Vieux Caire révèle que les Juifs étaient profondément immergés dans le monde musulman et ont forgé leur judaïsme au contact de la culture et même de la religion musulmanes.

L'islam influencé par le Judaïsme

Si l'on inverse la perspective et que l'on lui demande dans quelle mesure l'islam a été influencé par le judaïsme, Michaelis répond: « Dès sa création, l'islam a connu un essor phénoménal. Il est apparu dans la péninsule arabique, puis s'est propagé très rapidement aux confins de la Chine à l'Est au continent indien au Sud et la péninsule ibérique et le Maghreb à l'Ouest. On pourrait alors s'attendre à ce que la culture des conquérants influence les cultures minoritaires et non l'inverse qui, pourtant, se produisit.

«Alors que la rencontre du Judaïsme avec le Christianisme se présente comme une rupture [le Christianisme cherchant à supplanter le Judaïsme], sa rencontre avec l'Islam se place sous le signe de la continuité. La manière la plus familière de percevoir la rencontre du Coran avec le Judaïsme réside dans les récits qui y figurent sur des personnages bibliques, comme Joseph et Jonas, les récits du don de la Torah, du veau d’or, etc. Dans nombre de passages, le Coran raconte clairement l’histoire juive, directement puisée dans la Bible.

« Une autre différence réside dans les adresses directes de Mahomet aux Juifs, notamment dans les sourates Médinoises, où il apparait en contact étroit avec les Juifs. Il se tourne vers eux et leur explique pourquoi, précisément en raison de leur loyauté envers leur religion, ils doivent accepter son message. Et plus frappant est le fait qu'on trouve cette proximité dans des passages qui ne traitent même pas des Juifs, mais dans les récits de la création, ou dans la manière dont le Coran se construit en termes de lois religieuses et même de direction de la prière [les premiers musulmans priaient en direction de Jérusalem avant de se tourner vers la Mecque]. Là encore, plus on examine en profondeur le texte coranique, plus on constate qu'il est imprégné de multiples couches de traditions midrashiques [pour rappel le midrash désigne l'interprétation, la clarification du texte biblique et les commentaires que celui-ci a inspiré à des générations de rabbins. A l'inverse de la Bible, parole de Dieu, le Midrash est l'œuvre des hommes]

« En comprenant mieux ces particularités textuelles, nous constatons que le créateur du Coran – nous l'appellerons Mahomet, comme il est d'usage – connaît bien ces traditions. Autrement dit, ces découvertes attestent que, dans la péninsule arabique, l'auteur du Coran était parfaitement à l'aise avec les traditions exégétiques et savantes d'interprétation de la Bible. Les récits canoniques dont nous disposons sur la création du Coran ne nous fournissent pas de données historiques et sociales permettant de comprendre la naissance d'un texte qui ne soit ni juif ni chrétien dans un environnement, dont on sait aujourd'hui qu'il était fondamentalement monothéiste et non païen, comme on l’a cru longtemps. Car il s'agit clairement d'un texte qui fonde une nouvelle communauté et il le fait avec l'énergie, les outils et la maîtrise des traditions issues du monde juif.

« Quelle réalité historique aurait pu permettre la création de ce texte, compte tenu de ce que nous savons de l'histoire de la péninsule arabique ? Nous n'avons pas de réponse satisfaisante à cette question. Au contraire, les données de la tradition islamique compliquent la question plutôt que la résoudre. Par exemple la description de Mahomet comme illettré, donc éloigné des traditions savantes. Une autre raison est que la littérature de la Sirah [biographie de Mahomet] nous indique que la plupart des contacts de Mahomet avec les Juifs ont eu lieu à un stade ultérieur de sa vie, après la Hijra, [exile à Médine en l'an 622]. Alors que l'étude du Coran montre que le contact avec ces traditions savantes se manifeste déjà dans les sourates mecquoises [avant la Hijra].

« L' approche que nous adoptons [à l'Institut Shalom Hartman] implique de déconstruire plusieurs récits canoniques, comme l'illettrisme de Mahomet et le Coran, révélation divine transmise par l'ange Gabriel. Deux idées incompatible avec le constat que le Coran est intimement lié aux traditions du savoir juif et qu'il a été écrit par quelqu'un qui savait les utiliser. Il devient nécessaire de s'écarter du récit canonique.

« Cela implique de remettre en question les approches traditionnelles qui ont été [et restent] la méthode fondamentale d’étude du Coran pendant des générations, cette approche pourrait fournir au monde de l'érudition musulmane de nouvelles ressources pour comprendre le texte lui-même et, potentiellement, imprègnerait le texte sacré de sens….

Influence de l'Islam sur le Judaïsme

« Le processus par lequel l'islam nourrissait le judaïsme s'est développé parallèlement à l'expansion de l'islam, et à mesure que les Juifs continuaient de vivre sous domination musulmane. Lorsque les Juifs se sont intégrés à l'espace musulman, avec l'Arabe comme langue, la culture arabe s'est largement infiltrée dans leur pensée.

« Dans de nombreuses villes où vivaient des Juifs – Damas, Fostat, Kairouan en Tunisie ou Jérusalem – ils n'étaient pas enfermés dans des ghettos, même lorsqu'il existait des quartiers distinctement juifs. Les maisons des Juifs jouxtaient celles des musulmans et le cadre de vie était partagé. Juifs et musulmans arpentaient les mêmes rues le jour, et la nuit, leur sécurité était assurée par un veilleur de nuit recruté au sein de la communauté juive ou musulmane.

« Dans de nombreux cas, les Juifs jouaient un rôle clé dans la vie commerciale, grâce aux liens entre les différentes communautés juives de la diaspora. Les documents de la Genizah décrivent les voyages commerciaux dans l'océan Indien, auxquels les Juifs participaient. C'est lors d'un de ces voyages - de ou vers l'Inde – au large du Yémen, que le frère de Maïmonide, David ben Maïmon, perdit la vie. Il était marchand et son commerce subvenait également aux besoins de son frère et de ses sœurs.

« Lors des expéditions commerciales qu'il entreprenait, Juifs et Musulmans voyageaient ensemble, parfois en partenaires commerciaux, ou partageant simplement la même caravane ou le même navire. À ces carrefours commerciaux, il n'y avait pas que des marchandises, bien sûr, mais aussi un lourd bagage culturel.

« C'est ainsi qu'on peut constater comment différentes pratiques coutumières de l'islam ont influencé le monde juif, y compris, dans certains cas, l'adoption de concepts fondamentaux. Quoi qu'il en soit, lorsque les Juifs ont commencé à écrire leurs ouvrages philosophiques, exégétiques, scientifiques et parfois même halakhiques [relatifs aux lois religieuses] en arabe, ils ont utilisé des mots imprégnés d'Islam. C'est ainsi qu'une grande partie de la culture musulmane dominante s'est infiltrée dans le monde juif et l'a façonné tout au long du Moyen Âge. »

« Un exemple en est le « Livre de Kuzari », écrit par Judah HaLevi [XIIe siècle], qui réfléchit profondément à cette idée d'être le peuple élu de Dieu. Les Juifs observent autour d'eux les grands royaumes du Christianisme et de l'Islam et se demandent : Sommes-nous vraiment le peuple élu de Dieu ? Est-ce à cela qu'un peuple élu ressemble ? Opprimé, persécuté et humilié ?

« À partir de cette interrogation induite par une réalité historique contraire à la tradition, HaLevi construit une conception différente du peuple élu d'une manière intrinsèque. (1)

« À première vue, nous assistons ici à un moment où le Judaïsme est façonné par un contact tendu avec l'islam. Les spécialistes de Judah HaLevi ont bien montré que ce concept, qui distingue fondamentalement les Juifs des non-Juifs, est lui-même nourri de sources chiites confrontées au même problème. Les chiites se prétendaient les véritables héritiers de Mahomet [par la chaine de leurs imams descendants du prophète par sa fille] , et malgré cela, se sont retrouvés persécutés et opprimés. Ils ont construit un concept d'altérité intrinsèque, selon lequel leurs descendants portaient un trait inné qui les distinguait des autres musulmans. Autrement dit, même dans un contexte de tension avec l'Islam, où les Juifs revisitent le concept d'un peuple élu pour affirmer leur singularité face à l'islam, ils le font en connaissance de concepts [chiites] internes à l'islam.

Grand Jihad Vs Petit Jihad

« Tout comme le concept de Jihad s'est développé dans le monde islamique, qui inclut l'idée fondamentale que les infidèles doivent être persécutés et que les frontières de l'islam doivent être repoussées, un profond courant idéologique s'est développé parallèlement, selon lequel l'essentiel du Jihad ne se manifeste pas extérieurement – dans une guerre que la communauté et la nation musulmanes mènent contre leurs ennemis – mais plutôt dans ce que l'on appelle le « grand Jihad », qu'une personne combat en elle-même contre ses sombres tentations.

L'idée du « petit Jihad » par opposition au « grand Jihad » a également trouvé son chemin dans le Judaïsme, dans l'ouvrage influent « Chovot Halevavot » (« Les devoirs des cœurs ») du penseur juif Bahya ibn Paquda, écrit en judéo-arabe au XIe siècle ; il est toujours étudié dans les Yeshivot [pluriel de Yeshiva, école talmudique] ultra-orthodoxes.

Que peut apporter cette histoire au présent ?

« Le rôle de l'enseignement et de la recherche en histoire est peut-être modeste, mais il n'en demeure pas moins important. Il nous apprend qu'il ne s'agit là que d'une version possible de ce qu'était et de ce que pourrait être le Judaïsme. Que nous avons le devoir humain et moral de construire un avenir pour ce lieu [Palestine/Israël] un avenir qui nous permettra d'y vivre en partenariat et dans une coexistence harmonieuse. Non seulement à partir d'un équilibre des forces et d'une volonté d'Israël d'être une nation suffisamment forte pour que ses voisins perdent tout espoir en sa défaite, mais aussi à partir d'une histoire commune et d'une langue [incluant l'Arabe] car, n'oublions pas que l'arabe n'est pas seulement la langue de l'Islam mais aussi celle du Judaïsme (2).

- HaLevi conçoit le peuple juif comme une "noblesse spirituelle", bénéficiant de droits particuliers, mais surtout porteur de responsabilités—notamment, l’observance des Lois. Contrairement à d'autres visions selon lesquelles Dieu a choisi les Juifs, HaLevi estime que la sélectivité divine est une conséquence de leur nature spirituelle distincte.

- Statut de l'Arabe en Israël : Jusqu'en 2018 (adoption de la loi « Israël Etat juif ») l'Arabe était seconde langue officielle d'Israël. Depuis, l'Arabe jouit d'un « statut spécial » comme l'Anglais, il est utilisé dans la signalisation et la publicité notamment. Dans le système d'enseignement hebrophone, l'Arabe est enseigné comme langue étrangère de la 7ème à la 9ème. Depuis que la guerre a éclaté à Gaza, en octobre 2023, les pancartes en Arabe portées par les manifestants sont interdites.

Quant aux statistiques sur l'usage de l'Arabe en Israël elles donnent les chiffres suivants : 10 % des Juifs israéliens peuvent parler l'Arabe couramment, 2,5 % peuvent lire un article et 1,5 % peuvent écrire une lettre dans cette langue. Le personnel du renseignement, par contre, reçoit une solide formation en langue et culture arabes.

J’inaugure cette nouvelle rubrique culturelle par trois séries d’articles traitant de l’histoire des Juifs de l’antiquité. Mais d'abord, pourquoi s’intéresser à celle ci ?

Dans l’introduction de la chronologie du conflit israélo palestinien de mon livre, je justifie l'intérêt de cette chronologie par la mantra bien connue: le passé éclaire le présent. Je ne la répéterai pas encore ici pour justifier l’intérêt de fouiller l’histoire antique des Juifs afin de comprendre l’histoire contemporaine d’Israël, notamment dans la relation de cet état aux Palestiniens. Cette idée est développée dans l'article de Olfi Ilany publiée dans Haaretz en 2022 (bien avant l’attaque du 7 Octobre 2023) que je reproduis dans la rubrique « Gaza dans la presse…. » sous le titre « l'Exode vu par Edouard Saïd ».

Dans la première série des articles dont j’initie, ci après, la publication, je conterai l’histoire des Juifs de la naissance d’Abraham à l’Exode (dit aussi Exil ou Sortie d’Égypte) sous la conduite de Moise qui décède au bord du Jourdain avant de mettre les pieds dans le pays de Canaan, appelé Israël bien plus tard.

Dans la seconde série, nous évoquerons les péripéties d’Israël de la conquête de Canaan (XIII siècle avant J.C) jusqu’à sa disparition et la destruction du 1er Temple (édifié par le roi Salomon à Jérusalem au X ème s.) sous les coups des Babyloniens (VIème siècle av. J.C.) et l’exil à Babylone de l’élite de la population juive (notamment sa classe sacerdotale). l’Exode et la destruction du Temple constituent les événements les plus marquants de l’histoire du judaïsme dit du Premier Temple. Bien que, avant cette destruction et l’exil qui l’accompagne, Israël eût connu, au VIII ème siècle, la destruction de sa partie nord et la déportation d’une fraction de sa population en Assyrie.

A l’inverse des événements rapportés dans la période d’Abraham à Moise qui relèvent plus de la légende que de l’histoire, les épisodes de destruction et d’exil des VIII et VI e. siècles av. J.C. sont attestés par la plupart des savants suite aux découvertes archéologiques des deux derniers siècles de notre ère.

Dans une troisième et dernière série nous évoquerons l’histoire des Juifs de la destruction du Temple de Salomon à celle du second Temple (reconstruit à la fin du VI e. siècle av. J.C, agrandi et embelli par Hérode « roi des Juifs » à la fin du 1er siècle av. JC), la destruction de Jérusalem et la dispersion de la plupart des Juifs à travers l’empire romain en l’an 136 de notre ère.

Il est important de constamment garder à l’esprit que la seule source disponible du récit de la période s’étalant d’Abraham à Moise est la Torah ou Bible juive qui comporte cinq des trente neuf livres de la Bible. Les épisodes suivants sont également contés dans quelques uns des autres livres. Pour cette raison, la question de l’historicité des événements rapportés a été posée par les savants de diverses disciplines (historiens, archéologues, linguistes, théologiens …) au cours des deux derniers siècles, permettant ainsi de trier ce qui relève de l’histoire de ce qui appartient à la légende. Nous traiterons cette question à la fin de ces trois séries d’épisodes.

Il est également important de souligner que ce travail ne prétend pas raconter en quelques pages une histoire qui s’étale sur plus d’un millénaire, a été élaborée sur plusieurs siècles et se présente, depuis l'invention de l’imprimerie, sous forme d'un codex de plusieurs centaines de pages. Tout au plus, allons nous en résumer quelques fragments.

Premier chapitre : d'Abraham à Jacob

Abram.

Tout commence avec Abraham (nom initial Abram). Il naquit et vécut à Ur (Mésopotamie) jusqu’à l’âge de 75 ans quand Dieu lui apparut, (vers -2600 selon le décompte des générations, citées dans la Bible, qui séparent cette époque de faits historiquement attestés) et lui dit : « quitte ta patrie, ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai ». Abram partit avec Saraï, sa belle femme, ses biens et serviteurs au pays de Canaan, aux frontières mal définies, identifié par la tradition juive à ce qui s’appellera plus tard « Israël » dont les limites varient, encore aujourd'hui, selon les différentes idéologies de ses occupants juifs. Dieu lui ordonna de s’y établir et changea son nom en Abraham. À cette époque, Saraï n’avait toujours pas enfanté. Avec son accord, Abraham eut un fils (Ismaël) à 86 ans, avec Agar sa servante égyptienne. Quinze ans plus tard Il en eut un second (Isaac) avec Saraï (90 ans et lui 99). Dieu apparaît de nouveau à Abraham conclue avec lui un accord : Dieu accorde à Abraham un pays (du Nil à l’Euphrate) et autant de descendants que « d’étoiles dans le ciel » et Abraham devra se circoncire ainsi que tous ses descendants mâles 8 jours après leur naissance (2). Il devra aussi suivre tous les commandements de Dieu. C’est l’Alliance. Abraham se circoncit à 99 ans ainsi que les siens. Quand Isaac eut 13 ans, Dieu ordonna à Abraham de l’égorger en signe de sacrifice mais au moment ultime, un ange accourut pour mettre un bélier à la place d’Isaac (3). Abraham rendit l’âme à 175 an et Isaac à 137. Ismaël, marginalisé dans la Bible après qu’il fut chassé avec sa mère, de la maison d’Abraham enfantera aussi une large descendance dans le désert où il fut refoulé : les Arabes.

Comment Jacob vola à son jumeau Esau la bénédiction de son père Isaac dans un complot fomentée par Rebecca

Isaac eut de Rebecca deux jumeaux qui se battaient dans son ventre à qui naîtrait avant l’autre. Le premier fut Esaü (roux et chevelu) le second, Jacob, à qui l’Eternel promit qu’il sera servi par son aîné. Esaü vendit à Jacob son droit d’aînesse pour un plat de lentilles. Au moment de mourir, vieux et aveugle, Isaac demanda à Esaü de lui apporter à manger afin qu’il le bénît avant de mourir. Rebecca substitua Jacob (en le couvrant de peaux de moutons) à Esaü qui fut béni à sa place. C’est la première d’une série de supercheries dans l’histoire des Patriarches (Abraham, Isaac, Jacob). On verra plus loin comment Abraham fit passer, une première fois, sa femme Saraï pour sa sœur (de peur que les Égyptiens ne le tuent pour la lui prendre) et une seconde fois auprès de Abimelek, un roi Canaanite du sud du Neguev, en échange d’une faveur. Plus tard Isaac usa du même subterfuge (avec le même Abimelek ou un descendant) en faisant passer Rebecca sa femme pour sa sœur. Mais la Bible nous rassure que Dieu intervint dans les trois cas pour sauver l’honneur de Saraï et de Rebecca. Et la liste des supercheries s’allongera encore avec Jacob fils d’Isaac.

Jacob est amoureux de Rachel fille de Laban, son oncle paternel et frère de Rebecca et cousine de Jacob. Il se met, alors, au service de Laban pour une durée de sept ans en échange de Rachel. La nuit de noce Laban substitue Léa, sœur aînée de Rachel à celle ci. Jacob est alors obligé de travailler pour Laban sept ans de plus pour avoir aussi Rachel. En prime, il eut aussi pour concubine une servante de la famille de Laban.

C’est probablement de ces légendes sans fondement historique, comme tous les événements rapportés dans ce chapitre, qu’est né le préjugé antisémite de « fourberie du Juif » qu’on entend parfois encore, des millénaires plus tard.

Descendance de Jacob

Léa enfanta de quatre garçons, dont Levi et Juda alors que Rachel, stérile, met dans la couche de Jacob sa servante qui enfanta Naphtali. Ce à quoi Léa réagit en gratifiant Jacob de sa servante qui lui donna deux garçons dont Gad.

Un jour un des fils de Léa cueillit des mandragores pour sa mère qu’elle offrit à Rachel en échange d’une nuit avec Jacob dont le fruit fut un garçon (Zebulon) et ainsi de suite. Au total, Jacob eut avec Léa, Rachel et leurs servantes douze garçons dont Joseph, son préféré. Chacun d’eux sera l’ancêtre d’une des « douze tribus d’Israël ».

Jacob devient Israël